Prévention des inondations

Le risque inondation dans le Val de Cher

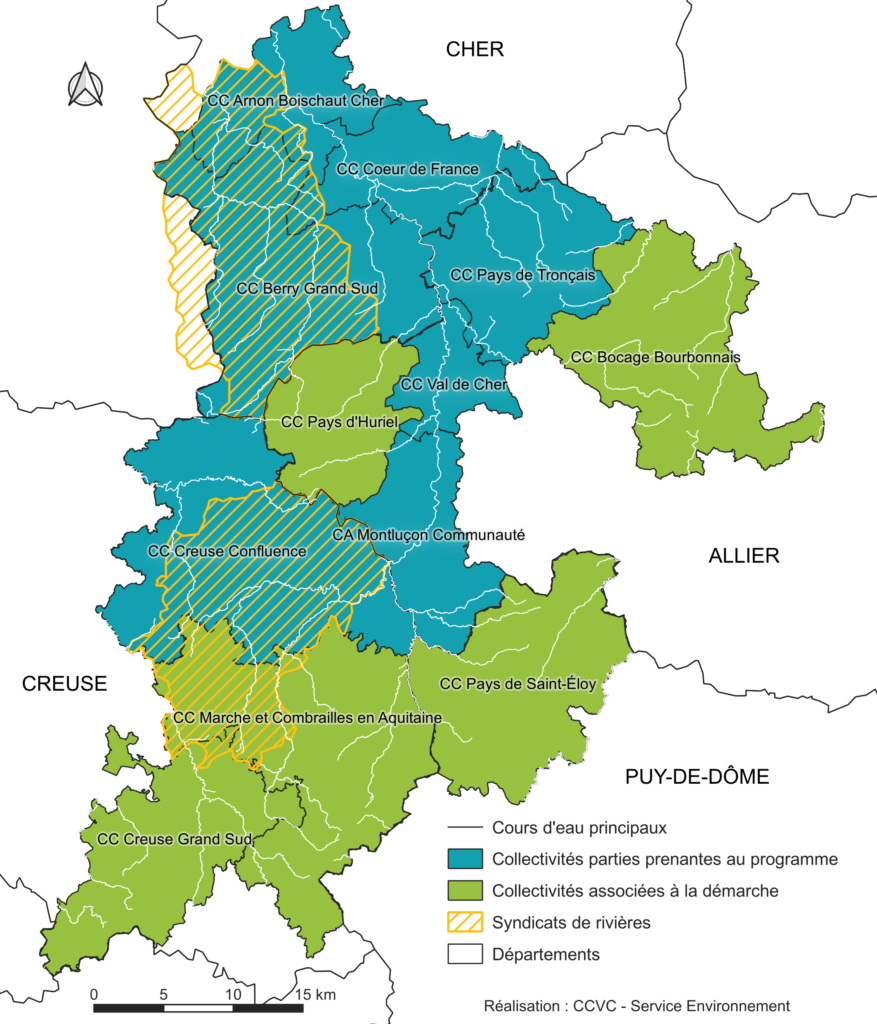

Le territoire de la Communauté de communes du Val de Cher est, comme son nom l’indique, un lieu dont l’essence même est l’interface entre terres et cours d’eau. Cette composante marquante est source de nombreuses richesses, mais aussi vectrice d’importants risques.

Traversant son territoire du Sud au Nord, la rivière Cher prend sa source dans les contreforts du Massif Central, à Mérinchal dans le département de la Creuse, et rejoint la Loire au niveau de Villandry en Indre-et-Loire.

Deux grandes unités, à la fois morphologique et hydrologique, peuvent être distinguées :

- Le Cher « torrentiel » des sources à Montluçon : le parcours de la rivière sur cette portion présente une configuration de vallée encaissée et a permis l’implantation du barrage de Rochebut, construit en 1909 et depuis exploité par EDF pour la production d’électricité. Les crues de la rivière y sont en grande partie le résultat des crues de la Tardes et du Haut Cher.

- Le Cher « des plaines » de Montluçon à sa confluence avec la Loire : après l’agglomération, la rivière traverse successivement les calcaires marins du Jurassique, puis les calcaires lacustres de Berry. Elle est en outre renforcée par de nombreux affluents, tels que l’Aumance, la Marmande, l’Yèvre et l’Arnon.

Différents types de risques d’inondation peuvent toucher le bassin versant du Cher et ses affluents :

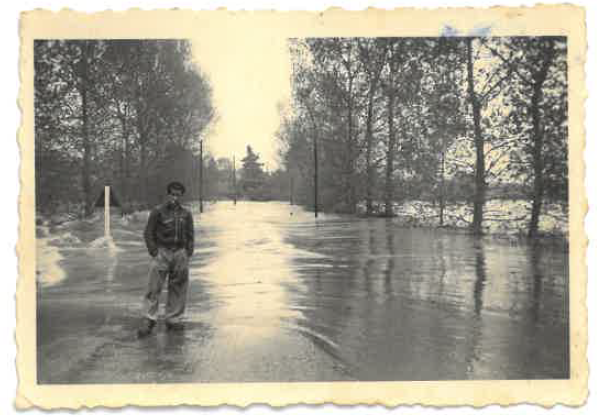

- Le débordement de cours d’eau, qui constitue le principal risque connu du territoire ;

- Le ruissellement lié à des pluviométries exceptionnelles, qui touche de plus en plus les territoires urbanisés, mais également les territoires ruraux ;

- Les remontées de nappe, qui ne sont pas un risque important sur le territoire, mais qui touchent des secteurs plus restreints.

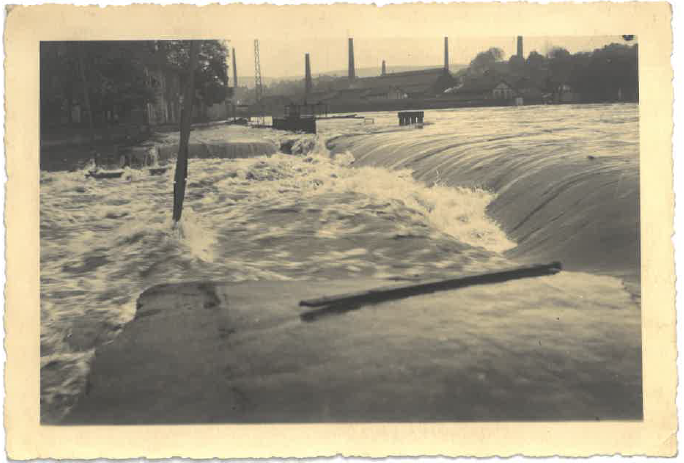

Les crues du Cher ont, pour la plupart d’entre elles, un caractère océanique : elles sont provoquées par des fronts pluvieux venant de l’océan atlantique et peuvent s’établir sur l’ensemble du bassin versant. Ces crues sont d’importance variable suivant l’intensité et la répartition des précipitations qui affectent plus ou moins les différents sous-bassins.

Il peut également se produire des crues liées à des pluies centrées sur l’amont du bassin versant, qui sont alors fortement amorties de l’amont vers l’aval. La crue de 1960, plus forte crue connue à Montluçon, constitue l’exception : elle a eu pour origine une pluie centrée sur le bassin de la Tardes et non une pluie océanique.

Les crues de type mixte (conjonction d’une pluie centrée sur le bassin amont suivie d’une pluie océanique) sont les plus fortes, mais sont très peu probables sur le bassin versant du Cher, contrairement à celui de la Loire.

En raison de la taille du bassin versant, les crues s’écoulent sur plusieurs jours : la montée des eaux s’observe généralement sur une journée, la durée de passage de la pointe de crue sur une demi-journée et la décrue sur une période de 2 à 3 jours.

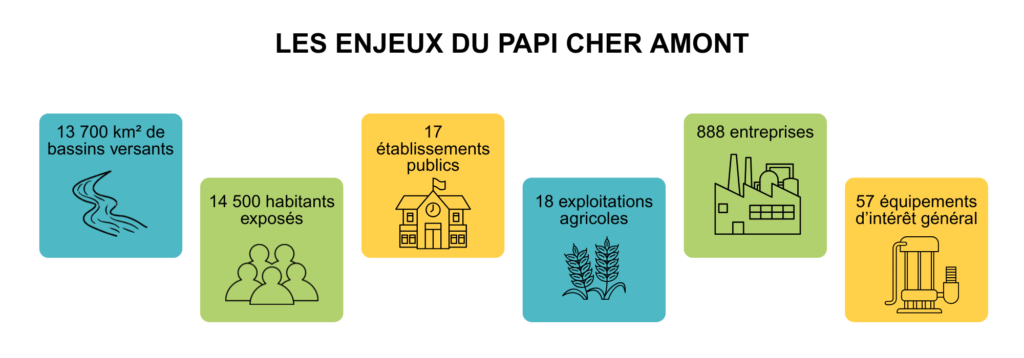

Le PAPI Cher Amont

Prévue à l’article L.211-1 du Code l’environnement, la compétence dite GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations), qui revient à l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2018, comprend notamment la mission de la défense contre les inondations.

La démarche de PAPI implique 2 étapes majeures :

- Un programme d’études préalables (PEP) permettant de mûrir les projets, notamment en prenant le temps de compléter la connaissance du territoire, d’étudier les différentes solutions alternatives et d’en mesurer les conséquences, d’associer les diverses parties prenantes à l’élaboration du projet et de structurer la gouvernance ;

- La mise en œuvre concrète de cette stratégie grâce au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).

L’étude « 3P – Prévision, Prévention, Protection » portée par l’Établissement Public Loire et réalisée sur l’ensemble du bassin versant du Cher entre 2019 et 2021 a permis d’établir de manière concertée un projet de programme de 37 actions développées selon les 7 axes du PAPI.

- Axe 1 – Connaissance et conscience du risque

- Axe 2 – Surveillance et prévision

- Axe 3 – Alerte et gestion de crise

- Axe 4 – Prise en compte du risque dans l’urbanisation

- Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité

- Axe 6 – Ralentissement des écoulements

- Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection